Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)

El presente texto pretende ilustrar y comunicar la importancia del dominio del agua para las comunidades humanas y el reflejo de esta importancia mediante la escritura. Se hará a través de dos ejemplos significativos, propios de dos culturas antiguas (la cultura hebrea y la cultura fenicia) en los que se liga la realización de dos acueductos, de propósitos e implicaciones diversos, con el añadido de una inscripción sobre la propia obra.

Se trata pues de comunicar dos ideas fundamentales: la importancia del agua y su dominio en el desarrollo de las sociedades humanas y la pareja importancia de la escritura en estas mismas sociedades, recordando su compleja relación (pues el aprovechamiento y control del agua exigió, y a la vez hizo posible, el desarrollo de la propia escritura).

El dominio del agua y la escritura

El dominio del agua convirtió definitivamente a la especie humana en un animal social. Las obras hidráulicas –al principio sencillas, progresivamente más complejas– cambiaron radicalmente la vida de nuestros antepasados, por motivos diversos e interrelacionados.

Por un lado, los primeros agricultores tuvieron con los trabajos hidráulicos la posibilidad de irrigar, y por tanto de disponer de más y mejores recursos alimenticios de manera más regular y segura, en zonas además mucho más amplias del territorio; con el tiempo, pudieron también protegerse de los peligros del agua, superar sus inconvenientes e incluso aprovechar su fuerza. Por otro lado, la misma construcción de estas infraestructuras y su posterior mantenimiento obligó a las primeras comunidades agrícolas a organizarse, y a algunos de sus miembros a especializarse (también en la gestión y control de las labores del grupo).

El crecimiento de la producción permitió que de manera progresiva más miembros de estos grupos humanos pudieran dedicarse a labores no directamente relacionadas con el cultivo de los campos. Cada vez resultaban más numerosos e importantes los artesanos, pero también los comerciantes o los encargados del culto y la administración. La humanidad había pasado a vivir en lo que llamamos “sociedades complejas”.

Es precisamente en estas sociedades donde van a surgir los primeros sistemas de escritura. La escritura era un instrumento casi imprescindible para manejarse en la cada vez más difícil organización de estos grupos y sus actividades, impulsando ulteriormente su variedad y complejidad.

No es de extrañar, por tanto, que la escritura haya estado ligada, desde prácticamente sus orígenes, a las obras hidráulicas. De este modo, además, con la conservación de antiguos escritos, nos es posible conocer desde el presente algunos de estos trabajos con los que el hombre de la antigüedad quiso aprovechar el agua, o simplemente dominarla, así como el valor que nuestros antepasados daban a estas mismas obras y hasta la fascinación con la que recordaban la maravilla de su propia construcción.

Obra hidráulica y escritura

Esta relación entre trabajos hidráulicos y escritura hace que algunos de los primeros (obras que son muestra de la pericia y del empeño de las sociedades del pasado en el control de las aguas) se acompañen de ejemplos de la segunda (antiguos textos que, o bien se añadieron a algunas de aquellas obras desde su origen, o bien nos han trasmitido desde tiempos remotos hasta el presente la forma en que originalmente se contemplaban, comprendían y valoraban estos trabajos hidráulicos a los que se asocian).

Ello nos permite ahora apreciar y mostrar a través de ellos la importancia y valor que nuestros antepasados daban al agua, a su dominio y a su aprovechamiento, así como la continuidad existente entre aquellas situaciones antiguas y las del presente.

El canal y la inscripción de Ezequías

(Jerusalén, antiguo reino de Judá, s. VIII-VII a. C.)

Un primer ejemplo de lo antedicho lo constituye una famosa obra hidráulica, realizada en la antigua Jerusalén, y la no menos famosa inscripción que la acompañaba (además de otros antiguos textos que nos hablan de ella). Se trata de un acueducto subterráneo y de la inscripción mural que conmemoraba la obra; una inscripción que, técnicamente, llamamos “paleohebrea”, pues se haya inscrita en la lengua y escritura usada por el pueblo judío en torno al año 700 a. C., durante el periodo anterior a la caída de su reino (cuya historia se recoge en algunos libros bíblicos en los que, por añadidura, se menciona la obra de este canal).

Ambas, obra hidráulica e inscripción, son pues representación de una antigua cultura en la que nuestra propia civilización (y por ende su relación con el agua) se enraíza. Son, también, ejemplo de este tipo de obras y de su complejidad (complejidad que no impedía que tales obras fueran acometidas de forma ya atrevida en épocas muy antiguas). Como también veremos, son también muestra de la importancia del agua potable en las ciudades y de su manipulación en tiempos de crisis.

Un acueducto subterráneo del s. VIII-VII a. C.

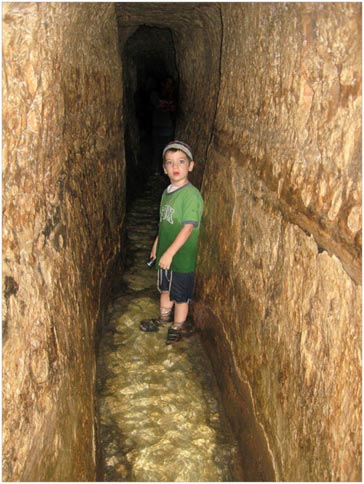

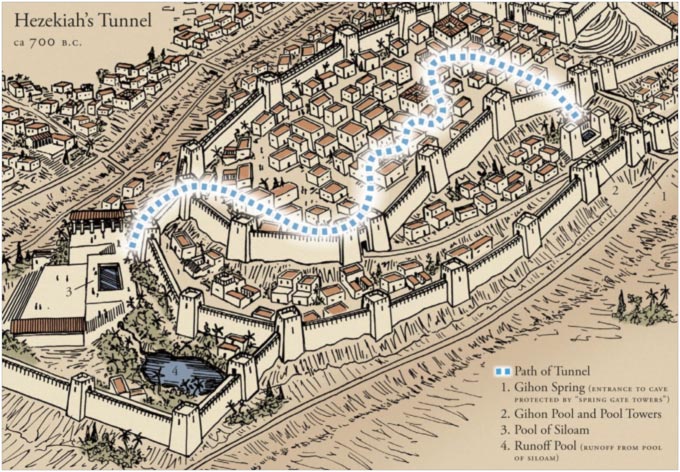

El acueducto o túnel de Ezequías (llamado así por el rey a quien se atribuye su construcción) unía la fuente de Gihón con la alberca o piscina de Siloé. La fuente, situada en las laderas de la ciudad que daban al valle del Cedrón, era el manantial principal de la Jerusalén primitiva; la alberca era en cambio un gran depósito de agua, también a los pies del antiguo asentamiento elevado, pero situado en su parte sur (en la zona baja de la después conocida como “ciudad de David”). Para conducir las aguas del manantial a la piscina se excavó en un cierto momento un túnel en la roca, bajo la colina de la ciudad. Se trataba de un verdadero acueducto subterráneo.

Se conservan hoy en día tanto la piscina, reformada y reutilizada a lo largo del tiempo, como el acueducto, aún funcional. El túnel fue descubierto y explorado por primera vez en 1838. Tiene más de 500 metros de largo, con anchura y altura suficientes para permitir el paso de una persona (alzándose hasta los 5 metros en algunos lugares). Su desnivel es tan poco pronunciado (poco más de 30 centímetros) que las aguas discurren con gran lentitud – como se recoge también en la Biblia: “las aguas de Siloé, que corren mansamente” (Isaías 8: 6).

Foto de una parte del recorrido del acueducto subterráneo en su estado actual (2010)

(Fotografía de Tamar Hayardeni, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Siloam81.jpg)

La construcción de estas obras se atribuyó al rey de Judá Ezequías (que reinó en Jerusalén a finales del s. VIII y principios del VII a. C.) puesto que la Biblia recogía como veremos alguna breve noticia al respecto (2 Reyes 20: 20; 2 Crónicas 32: 30), si bien la complejidad de las labores realizadas llevaban a dudar de su verdadera antigüedad.

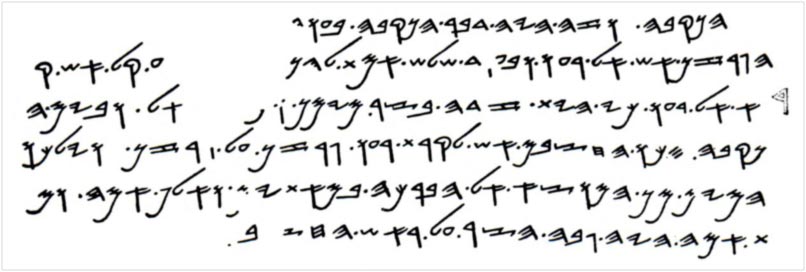

Sin embargo, en 1880 se descubrió en una de las paredes del canal subterráneo, cerca de su salida hacia el estanque, una inscripción hebrea en la que se contaban, con una escritura y lenguaje que se aceptaron como propios de la época de los reyes de Judá, algunos particulares sobre la construcción de la galería.

La inscripción de Siloé

El epígrafe suele conocerse como “inscripción de Siloé”, por el nombre de la alberca vecina (nombre que a veces se da también al propio túnel y, con algo de confusión, también a algún otro canal descubierto en la zona). El fragmento de pared rocosa en el que estaba inscrita fue arrancada de su lugar algunos años después de su descubrimiento, resultando dañada la inscripción. Las autoridades turcas, que dominaban entonces Jerusalén, enviaron los fragmentos recuperados a Estambul, en cuyo Museo Arqueológico se conservan en la actualidad.

La inscripción de Siloé

(Fotografía del Museo de Estambul, http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/web/27-111-1-1/muze_-_en/collections/archaeological_museum_artifacts/siloam_inscription)

El texto es pues legible, aunque con lagunas. Traducido al castellano, dice así:

… (cuando) se abrió (el túnel). Y ésta es la forma en que se abrió: Mientras … (estaban) aún (los picadores con sus) picos, cada uno frente al otro, y cuando todavía faltaban tres codos por excavar, (se oyó) la voz de uno llamando al otro, porque había una grieta (?) en la roca a la derecha … Y cuando el túnel se terminó de abrir, los picadores picaron, cada uno frente al otro, pico contra pico: y el agua corrió desde el manantial a la piscina a lo largo de 1.200 codos; y la altura de la roca sobre la cabeza de los picadores era de 100 codos.

En la parte del texto hoy más legible parece pues describirse, en efecto, el preciso momento en que los obreros que tallaban la conducción en la roca, habiendo empezado en dos grupos, cada uno por un extremo, se encontraban en su centro. Según la inscripción, tras superar algún problema (una desviación, una grieta, o quizá simplemente tras escucharse entre ellos) los picadores echaron abajo la pared de piedra que les separaba, permitiendo a las aguas de la fuente discurrir hasta la piscina.

Es obvia la pericia y precisión técnica requerida para esta forma de ejecutar el canal: la doble perforación en sentidos opuestos que, antes del descubrimiento de esta inscripción, sólo las fuentes clásicas atestiguaban para un periodo posterior (Heródoto nos cuenta del túnel llevado a cabo de modo similar en el s. VI a. C., bajo la dirección del griego Eupalinos, para abastecer de agua a la ciudad de Samos en tiempos del tirano Polícrates, Heródoto III, 60). La dificultad de la obra se aprecia también en la profundidad a la que se llevó a cabo (una profundidad conocida por los encargados de planificar la obra, y que quisieron ostentar en la inscripción). La preparación y cálculos requeridos para planear y dirigir una empresa así implica la labor de gentes cultas, pertenecientes al ámbito letrado. La existencia de la propia inscripción confirma la responsabilidad de estas gentes y el orgullo que les procuraban sus saberes.

Copia del texto original de la inscripción de Siloé (de I. Benzinger, Hebräische Archäologie, Leipzig 1927, Abb. 176;

http://books.google.es/books?id=a9twfGLutcsC&lpg=PP1&hl=es&pg=PA181#v=onepage&q&f=false)

Los pasajes bíblicos y el por qué de la obra: la invasión del imperio asirio

Los hombres que organizaron y dirigieron los trabajos (y los que prepararon y encargaron la inscripción) debieron pertenecer al mundo de los escribas de la corte judaica, funcionarios letrados al servicio de un rey. Debieron cumplir el mandato de un gobernante que, como decíamos, fue identificado con el rey Ezequías. Diferentes pasajes bíblicos apuntaban hacia el rey, a quien no faltaban motivos para ordenar una obra de tal calibre. Estos son los pasajes, que revelan también cómo se guardó registro de todos estos hechos:

El resto de los hechos de Ezequías, todo su poderío y cómo hizo la alberca y el acueducto y condujo el agua a la ciudad, ¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de Judá? (2 Reyes 20: 20).

Cuando vio Ezequías que había venido Senaquerib y con intención de atacar a Jerusalén, deliberó con sus príncipes y sus guerreros más valientes, cegar los manantiales de las fuentes que existían fuera de la ciudad; y ellos le prestaron ayuda … diciendo: «¿Por qué han de venir los reyes de Asiria y han de hallar aguas abundantes?» … Ezequías mismo cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las dirigió hacia abajo, a occidente de la Ciudad de David (2 Crónicas 32: 3-4, 30).

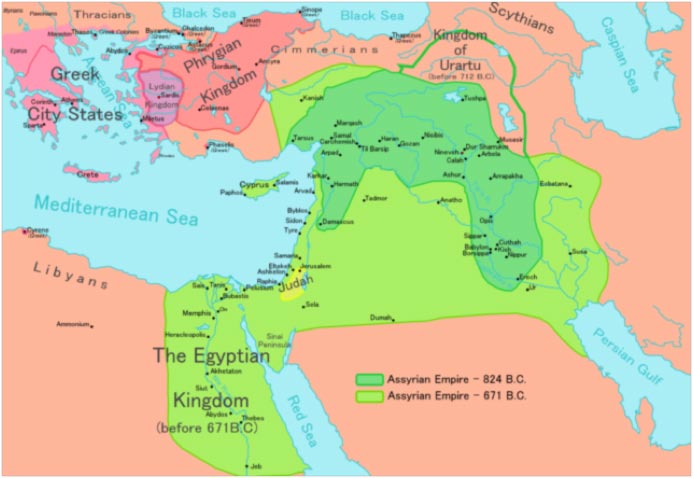

Ezequías reinó en Jerusalén, capital del reino de Judá, probablemente a caballo entre los siglos VIII y VII a. C. Fue contemporáneo del profeta Isaías. En aquella época, el imperio asirio se estaba expandiendo desde el interior de Mesopotamia hacia el Levante, conquistando los pequeños reinos de Siria y Palestina. Los asirios avanzaban en campañas de saqueo y asedio, obligando a sus diferentes reyes a rendirse y someterse. En caso contrario, sus ciudades eran frecuentemente destruidas y sus habitantes deportados.

Mapa del Próximo Oriente en la época de la expansión Asiria

(Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Assyria.png

A esta amenaza se enfrentaba el rey Ezequías, que veía cómo las fuerzas del rey asirio Senaquerib amenazaban Jerusalén. El túnel que llevaba las aguas de Gihón a Siloé debió de ser parte de los preparativos para defenderse del asedio asirio: el manantial era la fuente principal de agua potable de Jerusalén, pero manaba en la vertiente del valle de Cedrón, hacia el exterior de la ciudad, a merced y servicio de los invasores. Los trabajos de Ezequías debieron desviar hacia el interior de Jerusalén las aguas de la fuente, sustrayéndoselas a los atacantes y proporcionándoselas a los sitiados.

Reconstrucción gráfica del recorrido del acueducto (ilustración de Abrahamus para la HCSB Study Bible, p. 1183;

http://1.bp.blogspot.com/_yYqa3PqCYW4/TR3cwpNHYoI/AAAAAAAAASc/ulUmsYegdPs/s1600/Hezekiah%2527s%2Btunnel_final.jpg)

Con este trasfondo, el acueducto y su inscripción se hacen también testimonio de la importancia, desde antiguo, del abastecimiento de agua para la supervivencia de los asentamientos humanos. Y, como consecuencia, de la manipulación del acceso al agua potable en tiempos de crisis. Aún hoy, el control del agua potable y de riego en el Próximo Oriente constituye un motivo de tensión y de conflicto cuya relevancia no es siempre bien atendida.

El canal y la inscripción de Bodashtart

(Sidón, antigua Fenicia, s. VI-V a. C.)

Otro ejemplo similar al anterior y en poco posterior nos lo proporciona la cultura fenicia. En las cercanías de la actual Sayda (antigua Sidón) se conserva, aún en uso, un largo canal (realizado en los s. VI-V a. C.) en cuyo nacimiento (una presa y azud en el río Awali) se hizo también grabar una inscripción. La obra es otro ejemplo de obra hidráulica compleja (la captación de parte de la corriente de un río aguas arriba para llevarla a zonas elevadas sobre el curso fluvial aguas abajo) que nos va a permitir mostrar el valor ideológico y la importancia religiosa del agua. Su inscripción nos va a dejar presentar a la cultura fenicia a través de su lengua y escritura, escritura que dio origen a todos los alfabetos occidentales posteriores (y que es, por tanto, la madre, o más bien la abuela o tatarabuela, de nuestro propio alfabeto).

Fenicia en época persa: la importancia de Sidón

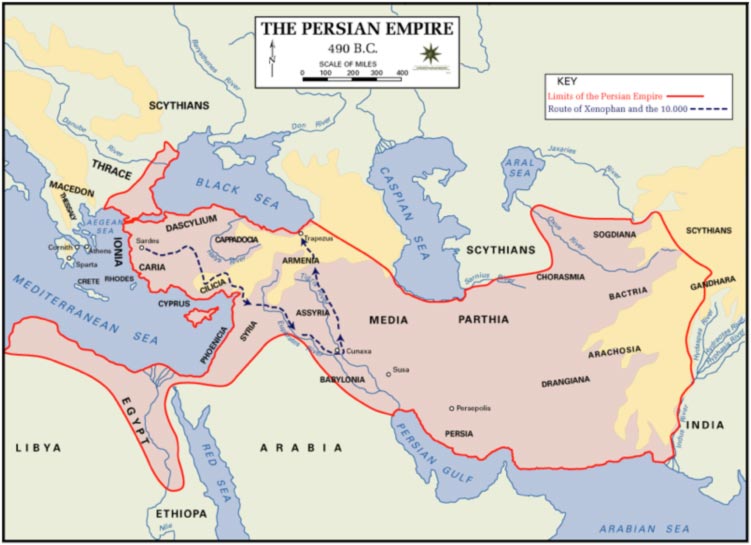

La ciudad fenicia de Sidón fue la más importante de las ciudades de la costa siro-palestina (y una de las más importantes del mundo antiguo) en varios momentos de su historia. Uno de sus periodos de máximo esplendor se dio en época persa (entre mediados del s. VI y el último tercio del s. IV a. C).

Durante ese periodo, los persas dominaron vastos territorios entre los confines de la India y el Mediterráneo, y entre el sur de Egipto y el de Europa. Allí, combatieron a los griegos en las famosas “guerras médicas”, que conocemos bien gracias a autores clásicos como Heródoto.

El Imperio Persa (con Fenicia en su costa mediterránea) en tiempos del esplendor sidonio

(Public domain; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Persian_Empire,_490_BC.png)

Heródoto, en su magno relato de las guerras que enfrentaron a griegos y persas, cuenta en diferentes ocasiones la importancia de Fenicia, de la ciudad de Sidón y de su flota: “Quienes aportaban las naves más veleras de la flota eran los fenicios, y, de entre estos últimos, los mejores navíos eran los de Sidón” (Heródoto VII: 96); en un simulacro de batalla naval celebrado como parte de los preparativos bélicos, “los fenicios de Sidón se alzaron con la victoria” (Heródoto VII: 44). El propio rey aqueménida, confiado y complacido con ellos, viajaba siempre en una nave de Sidón (Heródoto VII: 100, 128).

En algún pasaje aislado, Heródoto nos informa además del papel de los reyes fenicios (con el rey de Sidón a la cabeza, Heródoto VIII 67-68) que eran los comandantes de la flota persa, solo inferiores a los almirantes dependientes del rey aqueménida (Heródoto VII: 98). El historiador griego nos da incluso los nombres de algunos de ellos, que no aparecen en las inscripciones fenicias. Éstas nos permiten reconstruir parte de una dinastía de la época (llamada “de Eshmunazar”, por el nombre del rey que parece iniciarla). Sus miembros conocidos debieron de reinar por tanto tras estos enfrentamientos narrados por Heródoto o, más probablemente, antes de ellos.

La dinastía sidonia de Eshmunazar (J. Á. Zamora, “Epigrafía e historia fenicias: Las inscripciones reales de Sidón”, Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea, Zaragoza 2008, p. 223; http://hdl.handle.net/10261/24424)

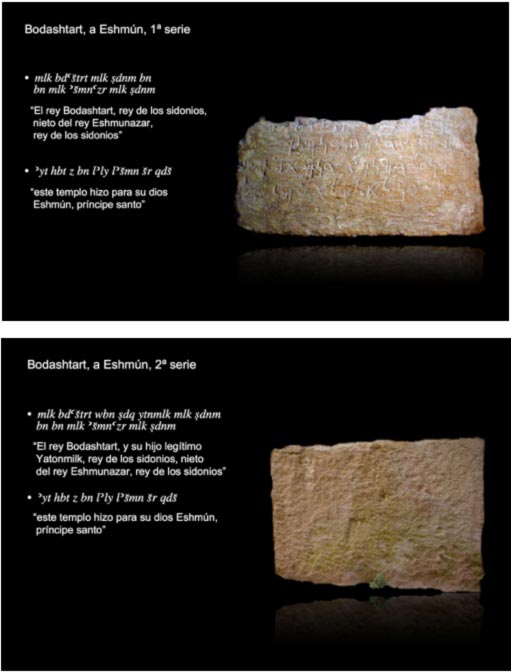

El rey Bodashtart y el templo de Eshmún

Uno de estos reyes, Bodashtart (que gobernó en consecuencia en la segunda mitad del s. VI o en la primera del s. V a. C.) se mostró especialmente activo. Su nombre se lee en varias inscripciones que conmemoran trabajos en la ciudad y en su periferia.

Ejemplos de inscripciones de Bodashtart en el santuario de Eshmún (J. Á. Zamora, “Epigrafía e historia fenicias: Las inscripciones reales de Sidón”, Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea, Zaragoza 2008, p. 220; http://hdl.handle.net/10261/24424)

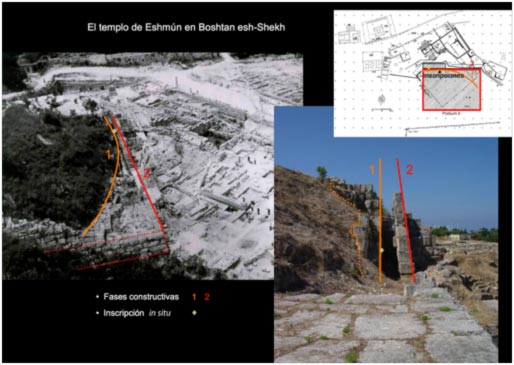

El rey actuó de modo especial en un gran santuario, dedicado al dios Eshmún, situado al norte de la propia Sidón (en un lugar hoy conocido como Bushtan esh-Shekh o “Jardín del jeque”). El santuario estaba construido en un alto sobre el principal río del territorio (el actual Awali) en torno a una fuente a la que se daba especial relevancia, “la fuente Yidlal”. El santuario y su fuente se convirtieron en un importante punto de peregrinaje, probablemente ya relacionado con el carácter sanador de su dios tutelar (al que los griegos identificaron con Asclepio).

Restos del santuario de Eshmún en Bushtan esh-Shekh (con algunas de las construcciones del rey Bodashtart, en las que introdujo epígrafes)

(J. Á. Zamora, “Epigrafía e historia fenicias: Las inscripciones reales de Sidón”, Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea, Zaragoza 2008, p. 219; http://hdl.handle.net/10261/24424)

A mediados del siglo pasado se descubrió una nueva inscripción del rey. Su reciente traducción e interpretación, junto a diferentes trabajos de campo, ha permitido descubrir que conmemoraba la finalización de una compleja serie de trabajos hidráulicos. El rey había hecho construir una presa y un largo canal destinados a llevar agua hasta las alturas del templo.

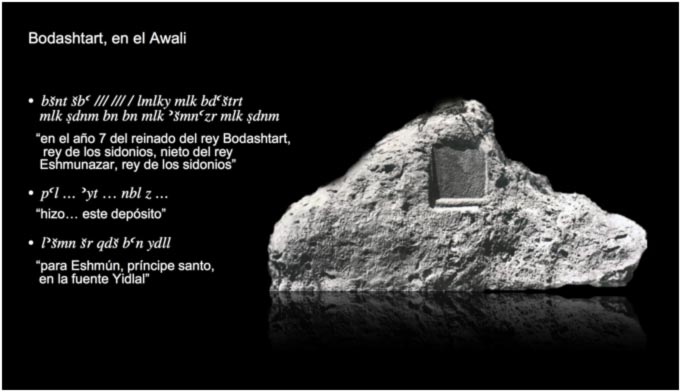

La inscripción de Bodashtart en el río Awali

La inscripción fue encontrada en algún momento avanzado de los años sesenta del siglo XX. La acción humana en la zona del río Awali, la inestabilidad de la región y la posterior guerra civil libanesa conllevaron la pérdida de la pieza, de la que se tenían escasísimos datos. No se conocen ni siquiera sus medidas exactas, aunque podría haber sido inscrita en una roca de cerca de metro y medio de alto por casi dos de ancho.

Inscripción de Bodashtart en el río Awali (J. Á. Zamora, “Epigrafía e historia fenicias: Las inscripciones reales de Sidón”, Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea, Zaragoza 2008, p. 222; http://hdl.handle.net/10261/24424)

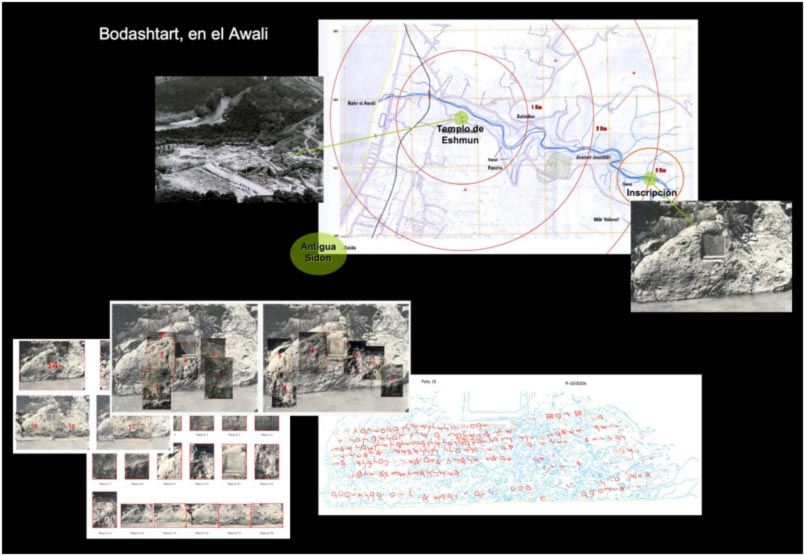

En el año 2004, en el curso de una misión italo-española (con participación del CSIC) se descubrieron en el Museo Nacional de Beirut una serie de fotografías antiguas y de negativos sobre vidrio que parecían representarla. Con este material, se pudieron traducir algunas importantes líneas del texto y prospectar el terreno en busca de su ubicación original, que pudo también ser identificada: el rey Bodashtart había hecho incidir este epígrafe conmemorativo en una roca cercana al río Awali, a la altura de una presa con azud aún hoy funcional. De allí partía un largo canal, también todavía en uso, que aunque sometido a reparaciones y refacciones seculares debió sin duda ser construido en la misma época.

Estado reciente de la presa y el azud del río Awali, con el arranque del canal

(Fotos de J. Á. Zamora, año 2005)

Como indica también el epígrafe, la presa debió de ser construida por el rey Bodashtart para alimentar el canal, cuyo destino era llevar las aguas fluviales al santuario de Eshmún (llamado “príncipe santo en la fuente Yidlal”). Arrancando tres kilómetros río arriba del templo, el canal podía, manteniendo un suave desnivel, elevarse sobre el valle hasta llevar sus aguas a lo alto de la colina del santuario (aportando nuevas aguas a la vieja fuente) como todavía hace hoy.

Sólo una parte del texto resulta bien legible en las fotos: el nombre y genealogía del rey, el momento de su reinado en el que se inauguraron las obras, los nombres solemnes de la ciudad o sus distritos, parte de la descripción de las propias obras y su motivo. La parte baja del texto no ha sido aún descifrada. Un elemento decorativo debió de estar originalmente insertado en la parte superior de la roca, sobre la inscripción, como lo muestra el hueco donde debió encajarse.

Las partes mejor legibles del texto dicen así:

En el mes de los ‘Sacrificios al sol’, en el séptimo año del reinado del rey Bodashtart, rey de los sidonios, nieto del rey Eshmunazar, rey de los sidonios, en ‘Sidón del mar’, ‘Cielos excelsos’, ‘Tierra de los Resheph’, y en ‘Sidón del llano’, fue cuando hizo y construyó el rey Bodashtart, rey de los Sidonios … este depósito … para Eshmún, príncipe santo en la fuente Yidlal, para que hubiera agua … que diera de beber (?) … de Eshmún y el emplazamiento del pilar e hizo en ellos … de Eshmún, y los arquitrabes que están debajo de … del rey Eshmunazar … cerca de… las aguas (?) grandes (?) … que pueda servir el agua para (?) … el templo (?) … el agua (?) …

El por qué de la obra: el rey, el agua y los dioses

Así pues, en torno al 500 a. C. un rey sidonio acometió una compleja obra hidráulica, destinándole recursos sin duda notables, con propósitos religiosos. No extraña que fuera capaz de hacerlo y que aprovechara sus posibilidades. El momento era propicio. La ciudad de Sidón y su puerto eran, como veíamos, la base del control persa en el Levante y de su proyección hacia el Egeo, y la flota sidonia era el núcleo del poderío naval del imperio. Si ya las ciudades de la costa levantina eran famosas por su riqueza –apoyada en una famosa actividad artesanal y un intensísimo comercio ultramarino– su posición, y la de la ciudad, se tornó en la época aún más ventajosa.

No es de extrañar que los reyes sidonios, aprovechando las circunstancias favorables, enriquecieran su ciudad con templos, monumentos y obras públicas. En tales momentos, y gracias al favor del gran rey persa, el rey Bodashtart debió acometer las obras hidráulicas en torno al templo de Eshmún, que conmemoró mediante la inscripción del río Awali.

Buena parte de los recursos de la comunidad, centralizados por el palacio a través de tributos y actividades directas, se invertían en efecto en obras con propósito religioso, cuyo valor ideológico era enorme (especialmente como factor de estabilidad, cohesión e identidad de la comunidad, además de como sustento de la autoridad regia –puesto que el rey era el mediador por antonomasia de la comunidad con los dioses). También se dedicaban a obras públicas que, con frecuencia en el Próximo Oriente, se relacionaban con el control y el uso del agua. Como en toda sociedad antigua, la propia realización de las obras y su utilización práctica adquiría valores religiosos. Así percibimos al menos lo que, en su época, debió ser una natural imbricación de funciones y motivaciones. En el caso de la presa y canal del rey Bodashtart, aunque muy probablemente se usó también desde sus orígenes para la irrigación agrícola (la utilización que lo ha mantenido en funcionamiento hasta hoy) el propósito religioso fue incluso el principal.

Mapa del curso bajo del río Awali, con la situación del templo de Eshmún, el canal, el azud y la inscripción (con algunas de las antiguas fotografías recuperadas y la copia del texto legible)

(J. Á. Zamora, “Epigrafía e historia fenicias: Las inscripciones reales de Sidón”, Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea, Zaragoza 2008, p. 221; http://hdl.handle.net/10261/24424)

En efecto, el agua, además de imprescindible para el sustento de la comunidad (a través de su consumo o de su uso agrícola) y como reflejo de esta importancia en el imaginario religioso, se hizo imprescindible en el culto. Los rituales del santuario de Eshmún (rituales de probable carácter salutífero, algo bien en consonancia con los valores intrínsecos del agua pura, de las aguas de las fuentes o de los cursos altos de los ríos) sin duda requerían del caudal abundante que el canal aportó, añadiéndose al del antiguo manantial natural. Bodashtart debió potenciar así las capacidades del santuario, que a su vez debió requerirlas: las ampliaciones y renovaciones constantes del área sacra muestran la importancia ganada por el lugar; los materiales arqueológicos demuestran su condición de foco de atracción de gentes procedentes de muy diversos lugares.

El agua se manifiesta así en la raíz de un tipo de manifestación religiosa que nos habla de las necesidades e inquietudes de las gentes de aquel momento. Relacionadas con sus circunstancias históricas (con su situación social, económica y política), que fueron con frecuencia convulsas, estas necesidades e inquietudes conllevaron el desarrollo de creencias y ritos en los que intervenían intensamente los poderes de la época. Aún hoy, en la misma zona, el control de los recursos hídricos resulta una parte, no siempre bien conocida y comprendida, de las recientes tensiones y conflictos que han subrayado, también, el papel social e identitario de las creencias religiosas y su compleja interrelación con el poder y su sustento ideológico.