Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

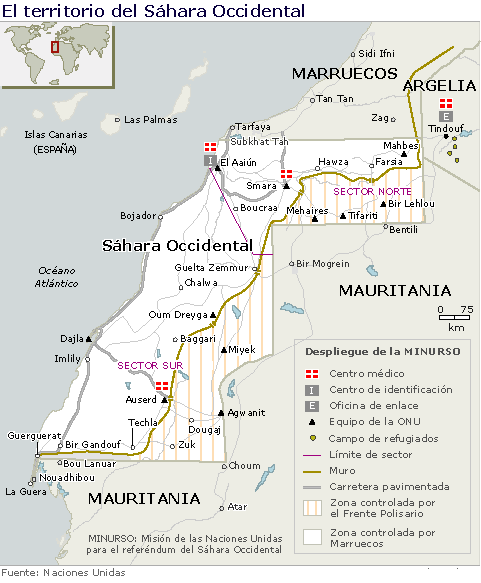

Ya hace más de 35 años que alrededor de 200.000 saharauis se refugian en el inhóspito desierto argelino en los Campamentos de Refugiados de Tindouf (Figura 1). Lejana queda aquella marcha verde de 1975 cuando el territorio del Sáhara Occidental fue “regalado” al reino de Marruecos y miles de personas fueron desplazadas de sus hogares e instaladas en esta agreste porción de tierra.

Interminable parece ser el proceso donde se reclama la realización de un referéndum de autodeterminación por parte del pueblo saharaui y, mientras tanto, pasan las horas, los días, los años… Uno de esos días tuve la oportunidad de viajar a los campamentos de Tindouf y no quise desaprovecharla; me parecía muy interesante descubrir y estudiar los recursos hídricos, tanto desde la perspectiva de recursos naturales como la propia ordenación del territorio, tenía una gran curiosidad por saber cómo el pueblo saharaui se había dispuesto para sobrevivir y utilizar el agua en un ecosistema tan deficitario y extremo como es el desierto. No exagero, créame, si digo que el lugar es totalmente rudo.

Figura 1: Situación geográfica de los campamentos de refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)

Figura 1: Situación geográfica de los campamentos de refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia)

La zona donde se sitúan los campamentos se caracteriza por una topografía muy poco accidentada, siendo en su mayoría amplias llanuras de desierto rocoso llamadas hamadas; la vegetación es casi inexistente y la lluvia escasa. Con estas características, los ecosistemas acuáticos son prácticamente imaginarios, encontrando apenas algunos lechos de riachuelos, lagunas efímeras y resquicios de un antiguo oasis (en el núcleo poblacional de Dajla). Con estos antecedentes, es fácil imaginarse que el único recurso hídrico se encuentra en las aguas subterráneas.

El agua subterránea se ha extraído para abastecimiento desde la llegada de la población en 1976 y se lleva a cabo bajo la supervisión del Departamento de Hidráulica de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y en cooperación con diferentes organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales. Existen numerosos pozos artesanales que captan las aguas más someras, pero puesto que el agua no es tratada y debido a su proximidad con las letrinas, su escasa calidad hace que sean sólo válidas como agua de lavado y nunca de consumo (caso de proliferación de brotes de cólera en los años 90). El agua para consumo es extraída y tratada con los medios disponibles; en general es únicamente clorada, pero en algunos casos y debido a la elevada concentración de nitratos, ésta es tratada mediante ósmosis inversa. Cabe destacar que se han llegado a encontrar concentraciones de hasta 150 mg/L NO3- , siendo de 50 mg/L la concentración recomendada para consumo humano según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Instituciones y diversas organizaciones aportan equipamiento y transferencia de metodología intentando garantizar no sólo la cantidad sino la calidad del agua, pero el verdadero problema radica en el mantenimiento de estas infraestructuras durante el tiempo así que, finalmente, la mayoría de los recursos materiales se van quedan obsoletos y sin uso. Las zonas de explotación, con la existencia de aproximadamente 11 sondeos de explotación (6 se utilizan para consumo humano y los 5 restantes para el riego de huertos o la higiene en colegios; Docampo, 2006), se sitúan en los alrededores de los núcleos poblacionales de El Aaiún, Rabouni y Dajla. Estos y el resto de los núcleos (Auserd, 27 de Febrero y Smara) se localizan a distancias entre sí de entre 9-30 Km a excepción de Dajla, que se localiza 200 Km más al sur. Esta organización fue clave para permitir la supervivencia de la población, pues presenta indudables ventajas de orden sanitario y organizativo, pero por el contrario constituye un reto importante en cuanto a la distribución del agua. En algunos casos el agua es transportada por tuberías que aparecen en el paisaje como “por arte de magia” (figura 2). En otros, los camiones cisternas son los encargados de transportar el agua, un par de veces al mes, desde el punto de extracción hasta los núcleos poblaciones donde es almacenada en tanques o contenedores (figura 3), los cuales acaban por oxidarse, tener agujeros y ser un posible foco de contaminación microbiana. El agua potable debe ser racionalizada para abastecer a varias familias por una larga temporada.

Figura 2: Tubería de abastecimiento de agua (Celia Ruiz)

Figura 3: Contenedores de almacenamiento de agua potable (Celia Ruiz)

Diferentes estudios han evaluado la evolución y el futuro del sistema de abastecimiento de aguas y, a pesar de las condiciones de extrema aridez de la zona, la cantidad de agua disponible para el abastecimiento de la población refugiada no representa un problema (Docampo, 2006); Sin embargo, sí se ha constatado una degradación en cuanto a la calidad de la misma: la salinización progresiva, un descenso de los niveles en algunos pozos concretos y unas elevadas concentraciones de nitratos y fluoruros (en algunos casos muy por encima de las recomendaciones sanitarias internacionales). Lo que en un principio se estableció como un campamento de refugiados con una duración corta y determinada, se está convirtiendo en un asentamiento que se eterniza y se paraliza en el tiempo, al que hay que dotar de infraestructuras y soluciones cada vez más rígidas y sólidas.

Referencias y consultas

- Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (Diputación de Sevilla) http://cpaguasdesevilla.org/creacion.html

- Solidaridad Internacional Andalucía http://www.solidaridadandalucia.org/

- Ingeniería sin Fronteras (asociaciones de Galicia y Asturias) http://www.ingenieriasinfronteras.org/home/index.php

- Universidad de Santiago de Compostela http://www.usc.es/